一名开发者通过复古游戏《Videoverse》,用旧互联网的像素风格和社区叙事,讲述了技术迭代中人与人情感联结的永恒主题。

在互联网尚未被算法彻底驯化的年代,虚拟社区曾是许多人情感的锚点。那些像素化的头像、闪烁的光标和深夜的对话,承载的不仅是信息,更是真实的情感流动。独立开发者Lucy Blundell(化名“Kinmoku”)通过她的游戏《Videoverse》,恰恰捕捉到了这种数字时代的情感本质——一个以2003年为背景,却映射了整个互联网文化演进史的故事。

一场穿越时间的数字考古

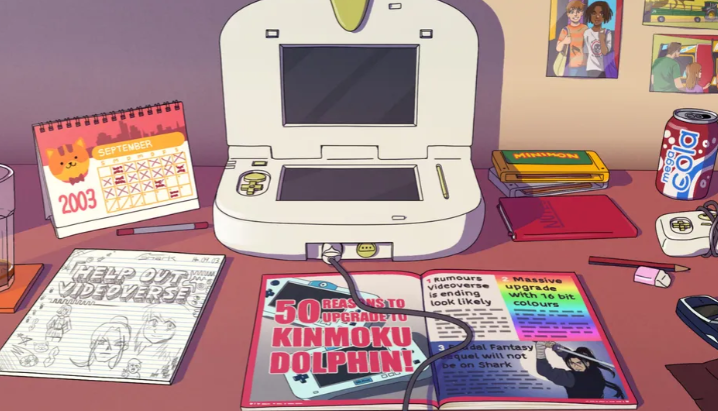

《Videoverse》将玩家带入15岁少年埃米特的世界。他是Kinmoku Shark游戏机的忠实用户,沉迷于名为《Feudal Fantasy》的忍者角色扮演游戏,更痴迷于主机内置的社交网络“Videoverse”。然而,随着新一代游戏机的发布,Kinmoku Shark即将被时代淘汰,埃米特熟悉的虚拟家园也面临消失的命运。

这一设定显然致敬了任天堂Wii U的Miiverse——一个早已关闭的社交网络平台。但Blundell的野心远不止于此。她通过低分辨率像素风格、模拟CRT显示器闪烁效果的视觉语言,以及对话框中笨拙却真诚的交流方式,重现了MSN、AIM、Bebo甚至早期论坛时代的数字氛围。那种缓慢的、近乎笨拙的互动,反而让每一次点赞、每一条评论都显得珍贵。

从“Memories”到“Videoverse”:一场自我发现的旅程

这款游戏最初的项目代号是“Memories”,始于2017年。Blundell坦言,它原本是一个半自传体故事:一名年轻女性回顾自己的成长经历,涉及校园欺凌、自我认同、甚至无性恋身份的探索(Blundell本人是灰色无性恋者)。早期构思中,主角通过旧物回溯过去,或通过与治疗师对话解开心结。

但开发过程逐渐变成了一场自我追问。“我在制作这款游戏的过程中找到了自己,”Blundell在专访中说道。她意识到,真正值得讲述的并非某个具体事件,而是情感的结构——那些在虚拟与真实交织的空间中,人与人之间如何建立联结、如何共情、如何面对失去的永恒命题。

旧互联网的精神复刻:笨拙,却更真实

《Videoverse》最动人的地方在于它对“过时技术”的诗意重构。游戏中没有算法推荐、没有热搜标签,甚至没有流畅的界面。但正是这种“低效”,反而凸显了人性的温度:玩家需要主动点击每个头像阅读资料,手动刷新页面等待回复,甚至忍受加载延迟。这些设计刻意复现了早期互联网的“笨拙”,却让每一次互动都显得更具意图和重量。

这种设计哲学暗含了对当下社交媒体的批判:当我们的点击被转化为数据,对话被优化为流量,是否有什么东西正在丢失?《Videoverse》的答案似乎是肯定的——那些缓慢的、非即时满足的交流,反而更接近联结的本质。

消亡与永恒:虚拟社区的宿命与超越

Kinmoku Shark的消亡隐喻了所有数字社区的终极命运:无论是Miiverse、早期的博客圈子,还是某个小众论坛,最终都可能被技术迭代无情淘汰。但《Videoverse》试图说明,物理服务器的关闭并不等于情感的终结。埃米特与网友们的对话、争吵、互助与告别,早已沉淀为更持久的东西——一种关于如何爱人、如何失去、如何成长的记忆。

这种叙事与Blundell自身的创作历程形成巧妙呼应。她曾担心过于私人的题材难以引发共鸣,但最终发现:“越是个人化的故事,越能触及普遍性。”无论是2003年还是2024年,人类对归属感的渴望从未改变。

重写记忆,重构联结

《Videoverse》最终成为了一封写给旧互联网的情书,但它超越了对特定平台的怀旧。它用像素和代码追问:在技术飞速迭代的洪流中,如何保存那些易被忽略的情感碎片?如何讲述一段不仅关于“过去”,更关于“永恒”的故事?

Blundell的答案或许是:真正的联结从不依赖于技术本身,而依赖于我们愿意如何记忆、如何讲述、如何赋予冰冷数据以温度。正如埃米特在游戏中所经历的——即使Videoverse终将关闭,那些深夜的对话、共享的笑声和彼此的安慰,早已成为他生命的一部分。而这一切,正是互联网最初为何被创造的核心梦想:让人与人更近,而非更远。