《Steal a Brainrot》是2025年Roblox上爆火的大亨式掠夺游戏,玩家通过偷窃和收集魔性生物“Brainrot”来赚钱,因其成瘾性玩法、社交互动和模因文化迅速走红,但也面临严重的作弊问题。

在瞬息万变的Roblox宇宙中,每隔一段时间就会诞生一款现象级游戏,而2025年夏季的《Steal a Brainrot》(以下简称“偷脑腐”)无疑是最耀眼的黑马。这款由巴西开发者Brazilian Spyder打造的“大亨式”掠夺游戏,自5月16日上线后便以病毒式传播席卷全球,短短十周内狂揽69亿次访问量,日均活跃玩家逼近百万,更在7月底突破1000万收藏大关。它究竟有何魔力?又为何在爆红的同时陷入作弊风暴?让我们深入这场数字世界的“脑腐狂欢”。

一、当“模因经济”遇上大亨游戏:荒诞背后的成瘾机制

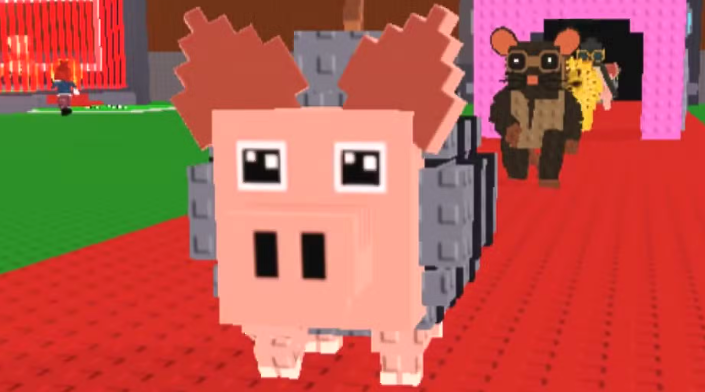

《偷脑腐》的核心玩法堪称“赛博养蛊”:玩家通过初始刷卡或微交易获得名为“Brainrot”(脑腐)的诡异生物——它们形似网络模因的具象化产物,可能是扭曲的狗头表情包,或是抽搐的3D化“彩虹猫”。这些生物不仅是收藏品,更是“生产工具”:它们会持续生成游戏内货币,玩家可用收益滚雪球般扩张自己的“脑腐帝国”。但真正的精髓在于标题中的“Steal”——所有脑腐均可被其他玩家抢夺,系统甚至会推送高价值目标引诱玩家主动出击。

这种“掠夺-复仇-防御”的循环设计精准踩中了多巴胺分泌的黄金公式:

- 不确定性的刺激:每次盗窃成功都像开盲盒,可能收获稀有皮肤脑腐或巨额金币;

- 社交链式反应:被盗者会收到“仇人列表”,复仇成功可获得双倍奖励,形成永动的PVP生态;

- 放置收益的焦虑:即便离线,脑腐仍持续生产货币,但同时也暴露在掠夺风险中,迫使玩家高频回归。

游戏评论网站《Pixel Pulse》将其称为“21世纪数字版淘金热”:“它把资本主义的贪婪、模因文化的荒诞和社交游戏的攀比完美炖成一锅,让人一边骂着‘这太蠢了’一边通宵刷副本。”

二、从边缘到主流:破圈密码与社群狂欢

《偷脑腐》的爆发绝非偶然,其成功背后是一套精准的Z世代文化解码:

- 模因营销的胜利:游戏内脑腐的设计大量取材于TikTok热梗(如“Skibidi Toilet”变异体)、经典游戏角色(低多边形“Piggy”彩蛋),甚至邀请网红虚拟主播定制专属脑腐皮肤;

- UGC生态的爆发:玩家可上传自制脑腐模型,经审核后加入游戏,目前社区创作的脑腐已超12万种,包括“特朗普头发精”和“会走路的珍珠奶茶”等奇葩变种;

- 直播经济的助推:Twitch主播们发明了“脑腐拍卖”玩法,通过直播实时竞拍稀有脑腐,单笔交易曾创下5000 Robux(约50美元)的记录。

更微妙的是,游戏刻意保持的“粗糙美学”——脑腐的抽搐动画、夸张的盗窃音效(如拔马桶塞般的“啵唧”声)——反而强化了其反讽气质。正如玩家@Memelord420在Reddit的吐槽:“这游戏就像用Windows 98做出来的,但该死的,我停不下来!”

三、暗流涌动:作弊产业与开发者的攻防战

然而,超高人气也带来了阴影。由于游戏经济完全依赖玩家间掠夺,自动化脚本(Bot)迅速滋生。作弊者主要利用两类漏洞:

- Luau脚本泛滥:通过模拟点击自动执行盗窃、防御操作,甚至伪造“虚假在线”绕过AFK检测;

- 交易系统漏洞:部分脚本能复制稀有脑腐或拦截未加密的交易数据包。

GitHub上公开的作弊脚本多达200余个,衍生变种更难以计数。开发者Brazilian Spyder虽紧急推出“脑腐指纹验证”(每只脑腐植入唯一代码)和“动态行为检测”(分析玩家操作模式),但道高一尺魔高一丈——有黑客甚至训练AI模仿人类操作节奏。这场猫鼠游戏意外催生了“反作弊侦探”社群,普通玩家通过Discord频道举报可疑账号,成功者可奖励限定版“警长脑腐”。

四、争议与未来:虚拟经济的现实隐喻

《偷脑腐》的火爆也引发伦理讨论。儿童心理学家Dr.艾玛·莱昂在《连线》杂志警告:“游戏将‘掠夺’包装成无害玩笑,可能模糊孩子对数字财产的边界认知。”而经济学家则关注其“通胀危机”——由于作弊者大量复制高价值脑腐,游戏内货币已贬值300%,迫使开发者引入“脑腐老龄化”机制(随使用时间贬值)。

面对争议,Brazilian Spyder在7月更新日志中写道:“这只是一场关于愚蠢和快乐的实验。”或许,《偷脑腐》的真正魅力正在于此:它用荒诞解构了游戏的功利性,让玩家在追逐虚拟垃圾的过程中,意外收获了最纯粹的联结与欢笑。正如一条高赞评论所说:“我的脑腐昨天被偷了,但那个小偷后来成了我的公会队友——这就是Roblox的魔法。”

(字数:1250)