《末日之歌》是一款以低魔黑暗世界为背景的TTRPG,以其深沉的宗教恐怖氛围、高致命性规则和富有张力的叙事体验,为追求沉浸感的玩家谱写出一首绝望而华丽的末日诗篇。

一、末日的开端:神明已死,世界未亡

当那位唯一不朽的真神被谋杀时,世界并未终结,而是沉入了一种更为缓慢、更为深刻的死亡。这不是轰然倒塌的终结,而是一种蔓延的阴沉,如同永不散去的雾霭,笼罩着被称为“莱特”的王国。如今,真神的子嗣被囚禁于冥界,却以邪灵的低语渗透进人世。而你——不过是一名公会成员,挣扎于末日将至的裂缝之间,试图在绝望的夹缝中点燃一丝微弱的光。

《末日之歌》(Doomsong)并非又一款跟风的黑暗幻想游戏。它是由杰克·凯撒、克里斯·凯撒,与《主怜悯我们》的编剧摩根·芬利联手打造,插画师莫里茨·克雷布斯以线条和阴影赋予其血肉的杰作。它不试图讨好所有人,而是坚定地走向那些渴望深度叙事、沉浸式世界构建与高致命性挑战的玩家。

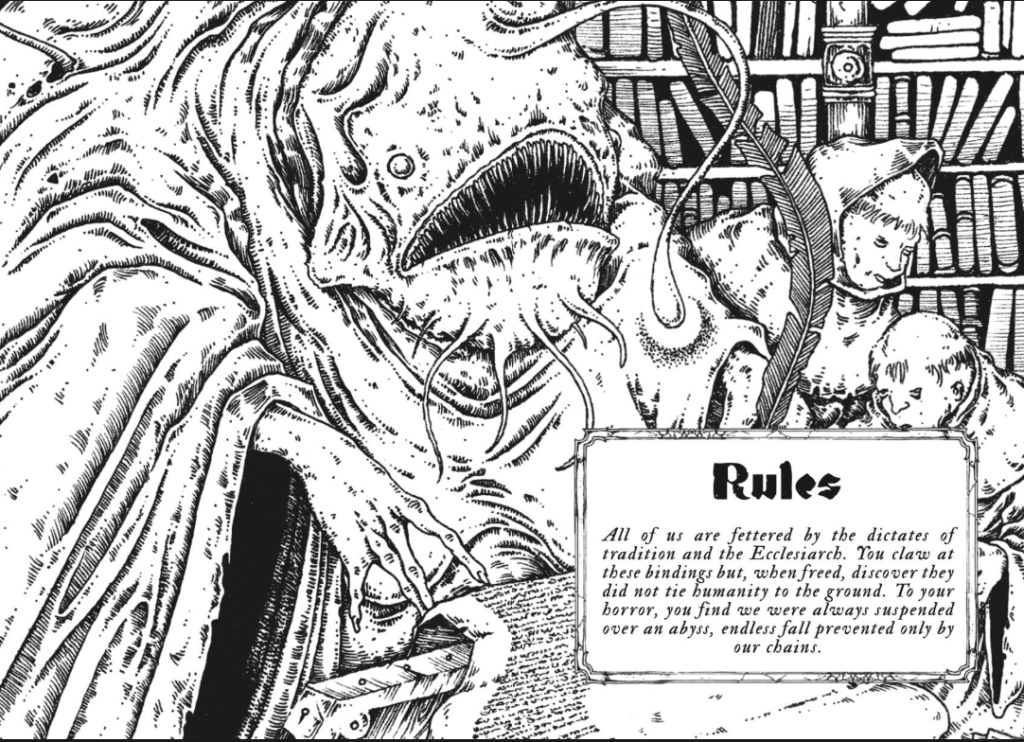

二、规则如诗:简洁之下,暗流涌动

《末日之歌》的规则系统像是一首结构精巧的十四行诗:表面简洁,内里却充满隐喻与张力。游戏以 d6 为核心骰子,一切行为检定皆围绕“特质”展开。你的角色来自贫民窟?那么在街巷之间穿梭、在黑市中讨价还价时,你将获得 +1 加成。但当你试图踏入贵族厅堂,同一特质却可能成为阻碍——那不只是数字的增减,更是命运对你出身的嘲弄。

战斗系统更显其匠心。没有传统意义上的“生命值”,取而代之的是“坚韧值”。每一次攻击命中,敌人的防御会逐渐瓦解,你的刀刃也因此愈加锋利——这是一种近乎残忍的真实感:搏杀不是数据的对耗,而是血肉与意志的消磨。

更令人惊艳的是行动分配机制:每位玩家在回合初分配两颗骰子,代表快慢不同的行动。快速行动轻巧却薄弱,缓慢行动危险却致命。这一设计打破了传统回合制游戏的单调,让每一场战斗都如一场节奏紧张的舞蹈,你必须在电光火石间权衡取舍。

三、世界构筑:宗教恐怖与低魔绝望的交响曲

如果你以为《末日之歌》只是一本规则书,那便低估了它的野心。全书近 300 页,几乎一半的篇幅用于描绘莱特王国的历史、信仰、地理与政治。这是一个被狂热教会统治的国度,任何非经许可的魔法都被视为异端——因为它们的力量并非源自已故的真神,而是来自祂那些癫狂的子嗣。

游戏世界的基调让我这样的中世纪恐怖爱好者深深着迷。它不像某些作品那样依赖夸张的恶魔与地狱景观,而是通过宗教压抑、社会腐朽与人性挣扎来传递恐惧。它让我想起《两火之间》中那种巴洛克式的、令人窒息的绝望,也带有《黑暗地牢》般的心理压迫感。

我曾在通勤的地铁上阅读这本规则书,窗外流动的现代城市仿佛褪色,取而代之的是莱特雨中泥泞的街道、教堂永不停止的钟声,以及潜伏在阴影中的异端审判者。

四、死亡不是终点,而是故事的注脚

在这款游戏中,死亡不是失败,而是叙事的一部分。《末日之歌》明确告诫玩家:不要执着于角色的永生。他们更像是悲剧史诗中的角色——可能光荣战死,可能背叛同伴,也可能在疯狂的边缘低声呓语。

在我主持的首场游戏中,玩家们饰演“捕鼠人公会”的成员。在一场荒唐的酒馆狂欢后,他们接下任务:调查为何大教堂的钟声连续三日未曾停歇(我悄悄借用了《主怜悯我们》中的冒险灵感)。然而就在踏上路途不久,一伙强盗自林间突袭。没有英雄式的反杀,只有狼狈的抵抗、负伤逃亡和一名队员的永久失聪——而这,只是末日中平凡的一日。

五、怪物、神祇与希望?不,这里没有希望

bestiary(怪物图鉴)是《末日之歌》的另一大亮点。这里没有敷衍了事的“兽人”或“地精”,而是充斥着信仰与恐惧交织而生的造物:会说话的熊象征着自然之灵的堕落;践踏巨人则是远古战争的残响;名为“霍普”(Hope)的半神——讽刺的是,祂与希望毫无关联,而是一种吞噬记忆的虚无存在。

这些生物并非等待玩家讨伐的经验值礼包,而是世界观的延伸。每一次遭遇都值得被讲述,每一次战斗都可能代价惨重。

六、结语:这是一首值得沉默聆听的歌

《末日之歌》并不适合所有人。如果你追求的是轻松愉快的冒险、英雄主义的成长、或是数值堆砌的爽感,那么它可能让你感到窒息。但如果你渴望一个充满宗教恐怖、哲学隐喻与叙事深度的世界,如果你愿意接受角色的死亡与失败本身就是故事的一部分——那么这款游戏将会像一首黑暗而华丽的挽歌,久久回荡在你与玩家的脑海中。

它不需要喧嚣的赞美,只需要一群愿意沉入黑暗的歌者。

而你是否敢唱响自己的末日之歌?