2025年中国美术院校毕业展展现了Z世代艺术家将传统文化与现代技术创新融合的创作趋势,体现了文化自信与开放包容的艺术探索精神。

在2025年这个特殊的年份,中国美术院校的毕业展如同一面棱镜,折射出Z世代艺术创作者对传统的重新诠释与未来想象。这些作品不仅仅是学生四年学业的总结,更是一场关于文化认同与创新精神的宣言。当聂世昌的《狄冬一》在新浪微博获得68万浏览量时,我们看到的不仅是一件艺术作品的走红,更是当代青年对传统文化现代性转化的集体思考。

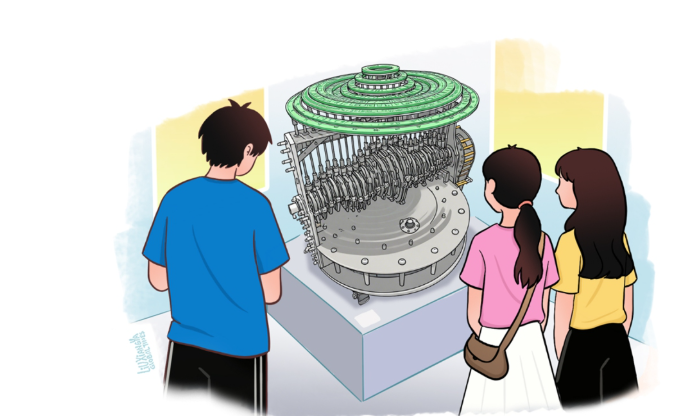

聂世昌的机械装置作品《狄冬一》将中国古代指南针与现代机械系统完美融合,那些青铜色表盘上起伏的环带,仿佛在演绎一场跨越千年的对话。这件作品之所以引发如此强烈的共鸣,正是因为它触及了当代中国文化创新的核心命题——如何在保持文化根性的同时实现创造性转化。那些模仿水波纹运动的机械装置,不正是传统文化在当代语境下”活态传承”的绝妙隐喻吗?

中央美院学生将漆器工艺融入工业设计,敦煌莫高窟的灵感通过AI技术获得新生,这些作品共同构成了一个文化创新的”生态系统”。在这个系统中,传统不是被供奉的标本,而是可以被解构、重组、再创造的活体资源。广州美院的《广州城墙》用数字技术重构消失的老城景观,这种创作方式本身就暗示着:传统与当代的关系不是非此即彼,而是可以相互滋养的共生关系。

值得深思的是,这些作品展现出的文化包容性。当工业化的指南针暗示着东西方文明的相遇,当景德镇瓷器技艺催生出完全非传统形态的当代雕塑,我们看到的是一种文化自信的成熟表现——真正的自信不在于固守边界,而在于开放包容中保持主体性。美国艺术家瑞安·米切尔的瓷器作品虽然形态迥异于中国传统,却恰恰证明了中国陶瓷文化的强大辐射力与适应性。

这些毕业作品揭示了一个重要趋势:传统文化正在通过当代艺术的转化,获得新的表达方式和传播渠道。数字技术、AI、机械装置等当代语言,使古老的文化基因得以在新的媒介中延续生命。这种转化不是简单的形式更新,而是深层的意义再生产。当敦煌壁画中的女性形象通过数字互动技术”活”起来时,观众获得的不仅是一种视觉新奇,更是对丝绸之路多元文化的历史感知。

在全球化语境下,这些作品还展现出中国文化”走出去”的新路径。当传统文化元素被转化为当代艺术语言,它们就获得了跨越文化壁垒的通行证。米切尔的瓷器作品之所以能在国际艺术界获得认可,正是因为它们超越了”中国风”的表层模仿,进入了文化基因深层对话的层面。这提示我们:文化输出最有效的方式或许不是强调差异,而是寻找共鸣。

这些毕业作品也反映了艺术教育的转型。当院校引导学生从文化根脉中寻找创作资源时,实际上是在培养一种文化自觉。这种教育不是简单的技艺传授,而是文化认知与创新能力的综合培养。姚毅所说的”五千年历史的特权”,指的正是这种深厚的文化资源给予创作者的精神底气与创意资本。

从更宏观的视角看,这场毕业展现象折射出中国当代文化发展的某种集体心态转变。Z世代创作者对传统的态度既非盲目崇拜,也非轻率否定,而是一种平等的对话关系。他们用机械装置与指南针对话,用AI技术与敦煌对话,这种对话本身就是在重写传统的当代意义。当传统文化被置于未来主义的语境中重新诠释,它的意义边界就被大大拓展了。

当代艺术与传统文化的”相互活化”关系,在这些毕业作品中得到生动体现。一方面,当代艺术赋予传统文化新的表达形式与传播活力;另一方面,传统文化为当代艺术提供精神深度与文化厚度。这种双向滋养的关系,正在重塑中国当代艺术的文化基因。

站在2025年的时间节点回望,这些毕业作品或许预示着一个文化创新新时代的到来。在这个时代,传统不再是创新的负担,而是创意的源泉;文化认同不再通过排斥他者来确立,而是在对话中彰显自身价值。当《狄冬一》的机械涟漪在展厅中荡漾,我们仿佛看到了中国文化未来发展的某种韵律——在传统与未来的共振中,奏响属于这个时代的文化强音。

毕业展终将落幕,但这场关于文化融合的思考与实践必将持续深化。这些年轻创作者的作品告诉我们:传统文化的未来不在于博物馆的玻璃柜中,而在于无数创新头脑的想象与重构中。在这个意义上,2025年的毕业展不仅是一场学业总结,更是一场文化创新的启蒙礼。