《我不存在》是一款用AI技术驱动、直面心理创伤的实验性文字游戏,体验独特但操作体验略有瑕疵。

很难用寥寥数语概括《我不存在》带来的体验。它既是一场文字冒险,又远远超越了游戏的范畴;它既是对心理健康的深度剖析,又像一面镜子,映照出每个人内心的恐惧与渴望。这款由奥斯汀·萨瑟审核、于2023年9月问世的作品,无疑是我近年来遇到过最大胆、最富有实验性的游戏之一。如果这样的描述显得抽象而晦涩,请不要讶异——因为《我不存在》本身就是一场需要用心破解的灵魂谜题。

这并非一款以难度取胜的游戏。作为一个流程短暂的文字冒险作品,它却承载着如此密集而深刻的情感信息,以至于我的体验与你的感受注定截然不同。它直面心理健康、自我价值、存在焦虑等沉重议题,宛如一场需要勇者才能完成的内心朝圣。

(以下内容含游戏机制与叙事细节解析,请谨慎阅读)

《我不存在》在传统文字冒险的框架下,做出了令人惊叹的突破。玩家通过“向右行走”或“抓住木桶”这类经典指令推进叙事,但真正令人屏息的,是游戏引入了语言学习程序——即人工智能系统。在AI艺术引发广泛争议的今天,这款游戏却将技术转化为一面照向内心的镜子。开发者明确强调:这不是用来替代人类创作的工具,而是为了创造“更有意义的游戏互动”。

当游戏进行到第一个章节后,AI系统悄然介入,故事开始展现它惊人的深度与复杂性。然而也正是从这里开始,我同时感受到了创新带来的震撼与遗憾。

语言学习工具的实际表现并不尽如人意。当我尝试用合理的语句与游戏中那个“主角”对话时,常常得不到预期的回应。AI对输入内容的理解存在明显偏差,往往将细腻的情感表达曲解为无关的指令,甚至完全无法识别话语中的隐喻与情感层次。如果这是一个旨在“学习”的系统,那么它显然还没有准备好理解人类心灵的复杂性。

由于游戏设计了多结局叙事,我不得不进行多次尝试。令人困惑的是,即使我改变对话策略,选择不同的情感导向,仍然常常得到相同的结果。直到我以全然的共情态度对待主角——这个被心理困境折磨的灵魂体,才终于触发了更好的结局。但即便如此,我依然难以厘清究竟哪个关键选择改变了命运轨迹。这种不确定性,反而奇妙地呼应了现实中心理疗愈过程的不可预测性。

《我不存在》最动人的部分,在于它对心理困境的具象化呈现。故事深入探讨了自我禁锢、无价值感、焦虑与恐慌等情绪状态。作为一个公开面对强迫症困扰的人,我在这款游戏中看到了令人心颤的真实感。虽然叙事方式充满抽象隐喻,但每一种情绪的刻画都精准得令人窒息。

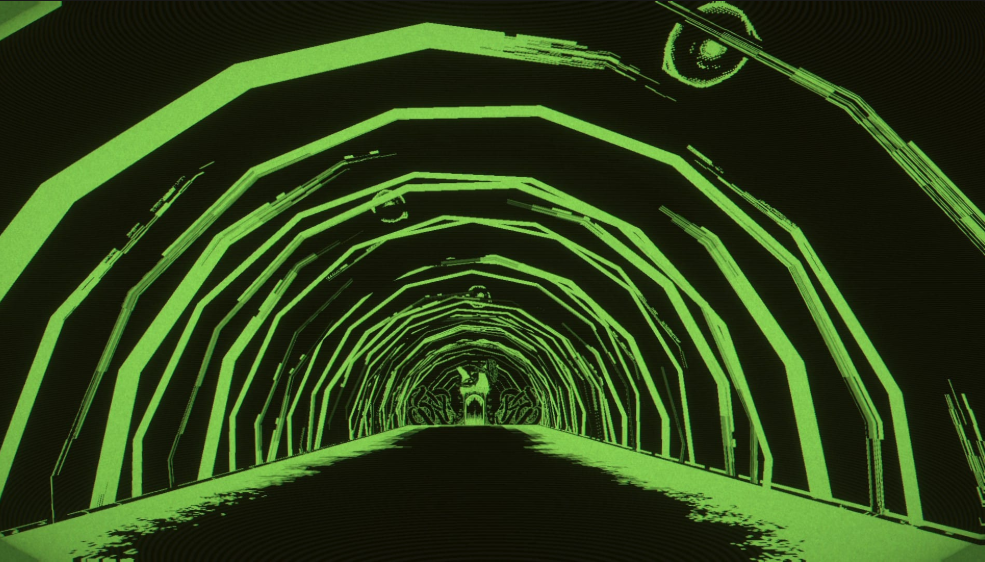

随着剧情推进,游戏体验发生了超现实的转变:最初清新宁静的色彩逐渐被绿黑相间的心灵地狱取代;二维平面叙事突然撕裂为三维空间中的迷幻体验。这种视觉与叙事层面的剧烈颠覆,恰恰模拟了心理危机爆发时的感知异化。文件容量远超普通文字游戏的事实,也因此得到了完美的解释——因为我们装载的不仅是一个游戏,更是一整个破碎又重组的心灵宇宙。

如果要谈论《我不存在》的最终评价,我不得不承认:如果不彻底剧透,很难真正传达它的价值。但或许这正是游戏最巧妙的设定——它要求你亲自走进这片迷雾,在困惑与顿悟之间寻找属于自己的答案。

尽管语言工具的瑕疵时常令人出戏,但我依然为这款游戏的大胆实验而感动。它选择探讨的主题对许多人来说过于沉重,但正因如此,我们才更需要这样的作品。如果你愿意直面内心的恐惧,如果你相信游戏可以是治愈的媒介,那么请跨越技术的瑕疵,走进这个既痛苦又温柔的世界。

《我不存在》最终告诉我们:最大的恐惧不是“不存在”,而是不敢正视那些让我们存在的伤痕与光芒。