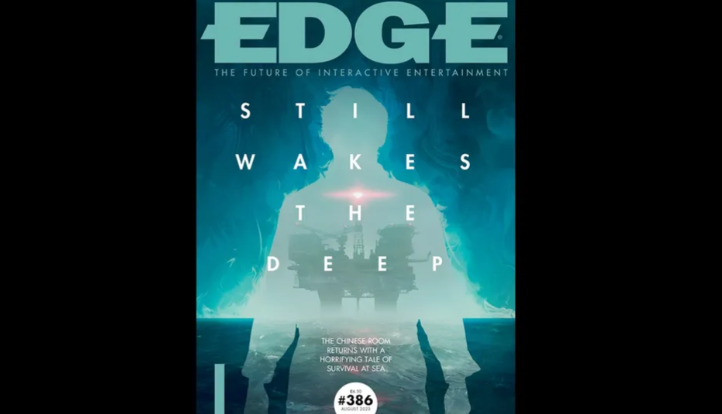

《中国房间》新作《Still Wakes the Deep》是一款以1975年北海石油钻井平台为背景的沉浸式恐怖生存游戏,玩家将扮演电工在超自然危机中挣扎求生。

在电子游戏的世界里,有些作品不仅仅是为了娱乐,而是为了将玩家拖入一个几乎能触摸到恐惧、感受到呼吸急促的体验中。《中国房间》工作室带着他们的新作《Still Wakes The Deep》再度回归,仿佛一场深海的噩梦,悄然爬上你的脊背。

如果你曾玩过《Dear Esther》中那片诗意而忧郁的海岸,或是《Amnesia: A Machine for Pigs》中那些扭曲而压抑的恐怖,那么你或许已经对这个团队的风格有所了解。但这一次,他们带来的不只是叙事的深度或恐怖的气氛,而是一个几乎令人窒息的世界——1975年,北海之上,一座孤悬海上的石油钻井平台,和一群被困在其中的普通人。

当肯·洛奇遇上库布里克:一场视觉与心理的暴风雨

创意总监约翰·麦科马克这样形容《Still Wakes The Deep》:“如果肯·洛奇拍了一部关于1970年代石油钻井平台的BBC纪录片——然后在拍摄中途,发生了可怕的事,他们请斯坦利·库布里克来接手续拍。”这句话几乎精准地捕捉到了游戏的基调:一半是粗砺的现实主义,一半是超现实的疯狂。

你扮演的是卡兹·麦克利里,一名来自格拉斯哥的电工。他不是英雄,没有超能力,也没有特殊装备。他只是一个普通人,做着一份艰难的工作,在一个与世隔绝的地方努力生存。直到某一天,钻井平台钻到了某种不属于这个世界的东西。

随之而来的不是外星怪物突然跳出来的廉价惊吓,而是一种逐渐蔓延的异常。灯光闪烁不定,金属结构发出不自然的呻吟,同事们的眼神开始变得陌生。而最令人不安的,是你发现自己太久盯着屏幕,甚至忘记了自己还在呼吸——就像Edge编辑在试玩报告中所写的那样:“我们迟到了,意识到我们太专注于屏幕,以至于几分钟内没有记下任何一个笔记。”

不只是恐怖,更是生存:北海的冷酷与人类的温度

《Still Wakes The Deep》并不只是一款“恐怖游戏”。它更像是一场关于生存的寓言。是的,存在超自然的威胁,但更致命的可能是北海本身——冰冷的海水、无情的水流、摇摇欲坠的结构,以及人类在极端环境下的脆弱。

制作团队极其注重细节的真实性。他们研究了1970年代石油平台的操作手册、工人日记、甚至当时的工装款式和机械型号。“我们希望玩家在通关之后,如果真的被困在石油钻井平台上,他们能有信心重新启动电力系统。”这种近乎偏执的考据不是为了炫技,而是为了营造一种令人信服的沉浸感。你不是在“玩一个游戏”,你是在活进一个世界。

而在这个世界中,恐怖并非来自外星的怪物设计,而是来自那些你原本熟悉的事物的异变。一个同事的语调突然变得诡异,一段走廊的灯光在你走过之后悄然熄灭,无线电中传来断断续续的、不属于任何语言的杂音……这些细节不张扬,却像冰冷的针一样刺进你的潜意识。

情感的核心:普通人面对未知的勇气

真正让《Still Wakes The Deep》脱颖而出的,是它对“人”的刻画。卡兹·麦克利里不是一个动作英雄,他不会拿起武器大开杀戒。他的工具是扳手、电路图和几句格拉斯哥口音的脏话。他的目标是拯救他的同事,也可能是拯救他自己。

这种设定带来了一种稀缺的真实感。你不是在扮演一个天选之子,而是在扮演一个被命运扔进深渊的普通人。你的恐惧是他的恐惧,你的犹豫是他的犹豫,而你偶尔爆发出的勇气,也只不过是一个凡人面对不可理解之物时,那份不肯低头的倔强。

这种情感张力,正是《中国房间》一直以来最擅长的。从《Dear Esther》中那片充满哀悼意味的海滩,到《Amnesia》中那些道德模糊的噩梦,他们始终关注的是人在极端情境下的心理状态——而不是吓你一跳了事。

尾声:我们为何渴望被惊吓?

也许有人会问:为什么要玩一个让人感到压抑和恐惧的游戏?

答案可能就在于,这种体验不同于日常的麻木。它是一种情感的淬炼,是提醒自己“我还活着”的方式。《Still Wakes The Deep》之所以令人期待,正是因为它承诺的不只是 jump scare,而是一段令人沉思的旅程——就像读完一本惊悚小说之后,你关上台灯,却仍在回想其中的人性微光。

今年夏天,如果你愿意潜入这场北海的风暴中,你可能会带回一些东西:不是成就点数,不是通关截图,而是一种短暂的、却难以忘怀的共鸣——关于人类在黑暗中的微小、坚韧、与温暖。

本文基于Edge Magazine第386期封面故事撰写,部分内容源自开发团队访谈与预览体验。游戏《Still Wakes The Deep》由The Chinese Room开发,预计将于2024年发售。